士業を活用する方法。顧問契約しても安心とは限らないのをご存じですか?

こんにちは! あすのて経営の林めぐみです。

貴社では、士業と顧問契約を結ばれていますか?

顧問契約といえば、まず思い浮かぶのが税理士の先生だと思います。

- 税務・会計のために税理士の先生

- 給与計算や人事労務・助成金のために社会保険労務士の先生

- 法律の相談をするために弁護士の先生

- 登記書類の作成や提出のために司法書士の先生

- 公的書類の手続きのために行政書士の先生

- 経営の相談をするために中小企業診断士

など、企業として様々な士業と契約することがあると思います。

私は、経営者の妻として10年以上、経理や総務に携わりました。

そして、中小企業診断士の資格を取得しました。

「経営者の妻」と「士業の立場」の両方になってみた経験から言えることは、

- 士業と顧問契約をしていても、安心はできない

- 企業には、異常を知らせる『カナリア』が必要

- 『カナリア』がいれば、士業をもっと活用できる

ということです。

目次

士業と顧問契約しても安心できない理由

といっても、けっして士業が頼りにならないという意味ではありません。

士業の先生は、とても頼もしい味方です。経営上で困ったことを相談すれば、見事に解決策を示してくれます。さすがは専門家です。

ではなぜ安心できないかというと、

「士業などの専門家に相談しなければならない時、すでに大きな問題になっていることが多いから」です。

企業にとっての『カナリア』とは

炭鉱のカナリアをご存じですか。カナリアは、澄んだ声で美しくさえずる鳥です。炭鉱で毒ガスが発生した際に鳴き声が止むことから、異常を知らせる存在として毒ガス検知に用いられました。

企業は「法人」というくらいですから、人間と同じだと、私は考えます。経営状態は「健康状態」ですね。会社が健康でいるためには、事業の変化にいち早く気が付き、異常を知らせるカナリアのような存在が不可欠です。

いち早く異常に気づくことができれば、早い段階で士業に助けを求められます。

かかりつけの専門家がいても「病気」にはなる

「企業の健康」を守るのが士業の仕事、という意見もあるでしょう。士業は「かかりつけ医」のようなものですから、たしかにそうですね。

ところで、健康でいるためには、予防が大切です。

人間の場合、「かかりつけ医がいるから、もう病気になる心配がなくなったぞ!」……とは思いませんよね。かかりつけ医が治療や生活指導をしてくれるのは、病気になったあとです。病気の予防を手伝ってもらえる事と、いざというときに治療や指導をしてもらえる事は、まったく別の話なのです。

「病気の予防」に繋げるためには、企業内部の人が事業の変化に気づき、行動を起こす必要があります。私は、経理担当者である社長夫人こそが、会社の健康を守る『カナリア』になれると考えています。

専門家が「企業の異常」を教えてくれない理由

とはいえ、

- 「普段から企業に寄り添い、いち早く異常に気づいて指導をしてくれるからこそ『顧問』なのでは?」

- 「顧問が『カナリア』役をすればいいんじゃないの?」

と疑問に思うかもしれません。

どうして顧問は、「企業の異常」を積極的に教えてくれないのでしょうか。

1.「異常検知」が契約に含まれていないから

まず、事業に関する「異常検知」が契約に含まれていないから、という理由があります。

「顧問契約」という言い方は抽象的で、企業側と士業側で認識のズレが起こりやすいです。

そもそも顧問とは「相談を受けて意見を述べる人」という意味です。契約書をよく確認してみてください。委任業務の中に「診断サービス」は含まれていますか?

- 書類作成は、書類の作成です。それ以上でも以下でもありません。

- 会計指導は、仕訳処理に関する指導です。決算内容の分析は含まれていません。

- 経営相談は、企業側から相談があってはじめて成り立つサービスです。士業側からの指摘は含まれていないと考えるのが自然です。

- 単に「指導」と書かれている場合、何をどのように指導してもらえるかはその先生次第です。

いろんな会社の話を聞いていると、企業側は「士業からの積極的なコンサルティングやアドバイス」を期待していたが、士業側は「業務代行」や「聞かれたら答える相談業務」をメインに考えている、というケースにしばしば遭遇します。

企業側は、経営に異変があれば士業から指摘がもらえると思っている。だから経営上の違和感があっても「顧問の先生が何も言わないから、大丈夫なんだろう」と思ってしまう。一方で、士業は質問されない限りアドバイスするつもりがない……。こういう行き違いのために、「経営の危機」が見逃されるのです。

極論を言うと、貴社が危機的な状況で倒産しそうになっていても、ドライな士業の先生だったら何も助言してくれないことがありえます。

2. 士業には、専門領域があるから

次に、士業の専門領域外だから何も言えない、という理由もあります。

士業仲間からよく聞く話ですが、税理士や社労士、弁護士に対し、経営指導など専門外のアドバイスを期待していませんか? 人間にたとえるなら「眼科」に「骨折」の治療法を期待しているようなものです。

士業には、法律で定められた専門領域があります。税理士は税務(申告書作成)の専門家ですし、社労士は労務の専門家、弁護士は法律の専門家です。

勉強熱心で経験豊富な士業だったら、経営についてアドバイスできる場合もあります。しかし専門外の場合、安直なことは言えません。それが結果的に「士業は何も言ってくれない」というふうに見えることがあります。

(ちなみに中小企業診断士は、経営に関する広範囲な知識を持っていますが、税務や労務、法務について、一般的な話しかしてはならない、と法律で定められています)

以上2点をまとめると、

「士業は、企業側から相談があってこそ、専門分野に関する助言や指導ができる」

という性質があるのです。

「問題点の洗い出し」を依頼すればいいのか?

それでは企業は、

士業に対して「会社の健康診断」(問題点の洗い出し)を依頼すればいいのでしょうか?

それはある意味、正解です(士業の専門分野に注意する必要はありますが)。

ぜひ、企業側から積極的に依頼してください。

でもちょっと考えてみてください。健康診断で「病気」が発覚するのでは、少し遅いと思いませんか。最速で「体調」の変化に気づくことができれば、それに越したことはありませんよね。

経営は、数値で表せる事と、表せない事がある

経営には数値で表せることと、数値で表せないことがあります。

前者を定量面、後者を定性面、と言います。

【定性面】見て分かるほど状況が悪化してからでいいの?

士業が会社を視察することで、定性面の状況をとらえることは可能です。ですが、社外の人間である専門家が見て分かるほど症状が出ているときには、すでに「病気」が進行しています。

それでは予防や早期発見には繋がりにくいですよね。

【定量面】決算書の数値が悪化してからでいいの?

勘のいい方は、「血液検査のように、経営状態を『数値』で計って、異変をいち早く察知すればいいのでは?」と思われたかもしれません。

代表的なのは決算書の数字ですね。たしかに、経営指標を計算して、企業の「体質」や「健康状態」を計ることは可能です。異常値や変化を察知できれば、「病気」の予防や早期治療に役立てることができます。

しかし、決算書で分かるのは、基本的には経営状態の定量面だけです。人間に例えるなら「肝臓の数値が悪いですね」くらいしか分からないのです。肝臓がどうなっているのかは、具体的に検査してみないと分かりません。

また、人間で言う「未病(病気未満の体調不良)」を決算書で見つけるのは難しいです。

さらに、決算書は1年ごとに作成するものです。1年前の問題がいまさら発覚しても、ちょっと遅いですよね。(だから、月次試算表の作成が大切になってくるのですが、この話は別の機会に。)

なんにせよ、決算書の数値に表れるほど状況が悪化してからでは、少し遅いのです。

社内にいるから、事業の違和感に気づく

経営に対する違和感は、会社の中にいる人が最初に気がつくものです。

社内の人間のうち、「事業の違和感に気がつき、士業に相談できる人」は2人いますね。

それは社長と、経理担当者である社長夫人、です。

まず社長について。

社長は経営全般の責任者ですから、幅広い業務分野に目を配っていますよね。その分、会社の違和感に気がつきやすいです。一方で、社長は多忙を極めます。目の前の仕事に取り組むことに一生懸命で、少々の違和感があっても目をつぶってしまうことがあるのではないでしょうか。

また、社長は忙しいので、社長夫人や税理士に経理・会計を一任していることもあるかと思います。製造や営業に強い社長さんだと、数字や財務はちょっと苦手…という方がいるかもしれませんね。

そこで、社長夫人が大きな力を発揮します。

経理担当者である社長夫人は、会社の重要な情報を扱っています。

まず、会社の「定量面」の情報です。経理や会計の数字や、預金残高、給料計算、借入金の証書など、全社的な数値情報を知っています。場合によっては、社長よりも会社の数字を把握していることもあるでしょう。

次に、社長夫人は会社の「定性面」の情報も持っていることが多いです。従業員さんの雰囲気や社内の状況、取引先の雰囲気、業界の動向など、社長ほどではなくても、なんとなく分かることが多いのではないでしょうか?

社長夫人は、「定量面」と「定性面」の情報を持っています。多面的な観点から経営の違和感を感じ、士業や社長に対して声を上げやすいのは、経理担当者である社長夫人なのです。

異常という自覚がなければ、自己申告できない

でも、正常とはどういう状態かを知らなければ、自己申告のしようがないと思いませんか?

女性には分かってもらえると思うのですが、女性は、毎月体調に大きな波がありますよね。それが正常範囲内のつらさだと思ってしまったら、黙って我慢してしまいます。

それと同じように会社の異常も、それが当たり前だと思ってしまったら、自己申告することができません。小さな違和感に気づいて、企業の病気を予防(または早期治療)したいのに、これでは大きな問題になるまで対処できません。

セオリーを知るために、少しだけ勉強する

そこで私は、社長夫人が少しだけ勉強することをおすすめしています。経営のセオリーを知るだけなら、そんなにたくさん勉強する必要はありません。

私自身が、経理担当者 兼 中小企業診断士になった経験から言えることは・・・

- 経理・会計・財務の知識

- 人事労務の手続き

- 経営戦略に関して、普遍的な考え方を少しだけ

これだけ勉強すれば、違和感を言語化して、専門家に相談することは十分に可能です。

経理や労務については、すでに担当しておられるので、すぐにレベルアップできます。経営戦略のセオリーも、本当に大切なことは少しだけです。

要は、「なにかがおかしい」「だから、この士業の先生に相談しよう」という判断を早い段階でできれば良いんです。

社長夫人が声を上げると、士業はもっと活用できる

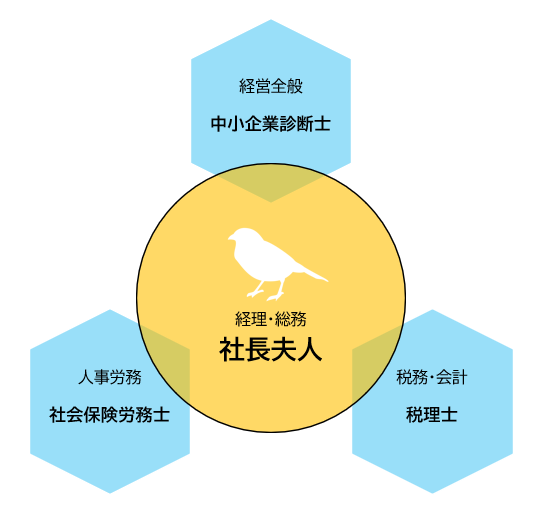

小規模企業では、

- 税理士

- 社会保険労務士

- 中小企業診断士

あたりに経営関係の相談することが多いのではないでしょうか。

社長夫人が会社の『カナリア』になれたら、今よりもさらに士業を活用できるようになります。士業を活用して、経営を良くするための「予防」や「早期対応」が可能になるので、打てる手=経営の選択肢が増えます。社長がやりたい経営ができるようになり、どんどんいい会社になっていきます。

どんなことを勉強すべきか分からなければ、顧問の専門家に聞いてみてもいいでしょう。私にご相談いただいても構いません。

社長の奥様、少しだけ頑張ってみませんか。

▼私が経営の勉強を始めたきっかけのひとりで、心の師匠である、竹田陽一先生の本です。小規模企業に特化した内容です。よかったら読んでみてください。

この記事を書いた人

-

中小企業診断士

経理・財務スキル検定 レベルA

日商簿記2級/基本情報技術者/FP2級

得意な業種:製造業・卸売業 得意なテーマ:経営全般・財務・IT

IT企業でのシステム運用を経て、小規模製造業の取締役を11年間経験。3代目後継者である夫のビジネスパートナーとして尽力し、経営企画からバックオフィスまで幅広い経験を積む。小さな会社でもできるIT活用や財務管理など、実践的なアドバイスが得意です。貴社の「明日の一手」=「あすのて」を導きます。

- 2023年3月10日経営コラム2年先の資金繰りが見えていますか?

- 2023年2月14日経営コラム有利に融資や借換えを受けるため必要なこと

- 2023年1月23日経営コラム「コロナ借換保証」で注意が必要なケース

- 2023年1月23日お知らせ「コロナ借換保証」が始まりました

月1〜2回、会社経営や人生戦略に役立つ情報をお届けしています。

メールマガジンの購読は無料です。お気軽にご登録ください。

有料でご相談・経営コンサルティングを承っています。